整理者按:由研究生院(国科大前身)发起的自费留学潮和CUSPEA项目,在“文革”后曾一度引领我国的出国留学工作。为迎接学校40周年校庆,回顾历史,重拾记忆,校史馆于2018年5月30日特向中国科学院院史研究专家、中国科技大学科技史与科技考古系特任教授熊卫民约稿,以回忆我校在出国留学工作方面的辉煌成绩。现将熊卫民教授稿件《重启留学的前前后后》刊出,与广大师生校友分享。

——档案馆/校史馆

重启留学的前前后后

熊卫民

“文革”结束后,一些领导人表现出了强烈的改革愿望。往什么方向改?并没有长远、全面而明确的设计。但即便是“摸着石头过河”,也必须先对外开放,打开眼界,引进新的思想、资本和人才。而留学工作是其中的极为重要的一环。少为人知的是,这项工作是从派遣进修人员开始的。在筚路蓝缕,克服精神和物质障碍方面,不少知名或不太知名的民间人士做出了重要贡献。

中国科学院植物生理研究所的青年研究人员金润之不大可能想到,他出国进修的事,会惊动国务院。

事情得从1977年8月召开的中国共产党第十一届代表大会说起。就在这个会议上,华国锋代表党中央正式宣布,“历时十一年的我国第一次无产阶级文化大革命,就以粉碎“四人帮”为标志,宣告胜利结束了”[1]。历经浩劫的中华民族,开始站在废墟之中,一边包扎伤口,一边思考以后的道路。

重建屋宇尚可用旧有人手,而探索新的道路、开启新的事业,只能依靠具有新知识、新观点、新视角的人才。新知识、新观点、新视角从哪里来?只能通过开放门户,从外面引进过来。于是,领导干部纷纷带着参谋到东欧和西方考察,以开阔眼界、更新头脑。留学归来、有着众多海外关系的老科学家也得以受邀出国访问。当然,要想更多、更深入的了解和掌握新东西,还得较长时间住到国外,跟那里的老师、同学学习。于是,派人出国进修或留学,乃至取得高等级学位,也即人才资格证书,也提上了日程。

1978 年2月,中国科学院植物生理所副所长沈善炯接到母校加州理工学院生物系主任哈洛威士(N. H. Horowitz)教授的来信,邀请他参加将在11月初举行的摩尔根创立生物学系 50 周年纪念会,并在会上介绍他近年来的研究。3月,复旦大学遗传研究所所长谈家桢也接到了类似的信。

为了学习最新的遗传工程方面的知识和实验手段,提高本单位的研究水平,植物生理研究所想派一位科研骨干随沈善炯去参会,然后让其留在加州理工学院生物系进修遗传工程一年。他们设想的人选为金润之:复旦大学生物系毕业(1962年),是谈家桢的学生;从1972年起随沈善炯研究固氮基因,是沈的主要助手之一;更重要的是,他“政(治)历(史)清楚,社会关系中未发现问题,在政治上表现较好,并能注意思想改造,在业务上有微生物、生物化学和分子遗传学的基础,最近几年来在固氮遗传的工作上有一定的工作经验,平时工作努力,学术思想活跃。”[2]

加州理工学院生物系同意这个建议,但要求来人在学习期间的一切费用自理——其中一年最低生活补贴为10500 美元。

派人到国外进修或留学,合乎邓小平的理念。1978年6月23日,这位复出不到一年、分工主管全国的科学和教育工作的副主席,在听取清华大学校长兼党委书记刘达汇报工作时,作出重要指示:我赞成留学生的数量增大,主要搞自然科学……要成千上万地派,不是只派十个八个……现在我们的格格太小,要千方百计加快步伐……今年派三千出去”[3]。

虽然邓小平发了话,科教部门在开展留学工作时仍然十分谨慎。这可能有两方面的原因:第一,长年的闭关锁国、残酷内斗,使得中国十分贫穷,外汇尤其缺乏。国家需要用钱的地方太多,财政部门很难拿出一笔巨额外汇用于支持留学。第二,保守势力还相当强大。尤其是,文革中上位的那些人还有不少继续在位,他们主张两个“凡是”,对推行开放政策存在很大疑虑,既怕引进的新东西会冲击乃至摧毁他们的权力之本,又怕派出的人员在遭到“精神污染”后,“叛逃”到他国。

由于谁也不敢单独承担责任, 1978 年9 月4 日,中国科学院联合外交部、教育部向国务院提交了《关于金润之同志随谈家桢、沈善炯同志赴美进修的请示》。连一个普通科研人员出国进修之类事宜都要审批,国务院工作之繁忙可想而知。等到华国锋、邓小平、李先念、方毅、纪登奎、耿飙、余秋里、谷牧、陈慕华等在京的国务院领导圈阅批准这个报告,金润之已不可能在11月初之前办完与出国有关的手续,和沈善炯等同行了。

金润之还是可能延期出行。可是,在费了九牛二虎之力,经历植物生理所严格的政治审查,通过中国科学院上海分院、中国科学院外事局、教育部、外交部等部门的层层审批,获得最高层的批准之后,金润之却未能成行。原因是,和大部分同龄人一样,他在中学、大学学的是俄语,虽经紧急会话培训,他的英语口语和听力仍不够好。1978年11月,来中国访问的加州理工学院生物系教授戴维森(Eric H. Dividson)和他面谈了一次,立即明白了这一点。他建议金润之过一段时间再去,而金润之也同意自己应该暂缓出国。

考虑到迫切需要遗传工程方面的人才,植物生理所决定改派朱家璧出国学习。朱家璧生于1935年,只比金润之大四岁多,但她在教会学校长大,英语的听、说、读、写能力均强。她也毕业于复旦大学生物系,在分子遗传学研究方面也颇有造诣。研究所还将进修的目的地改为威斯康星大学布里尔教授(W.Brill)的实验室——那里是全球生物固氮研究的中心之一,在专业方面更为对口。经过严格的政治审查、层层审批(随着时间的推移,出国留学人员的增多,留学事宜由归口管理机构教育部审批即可,无需再报到国务院)、到专门机构置办服装、到北京集中进行政治学习(包括应该如何回答国外人士提出的各种问题等)之后,朱家璧终于得以在1980年出国。在布里尔教授的悉心指导下,朱家璧学到了很多分子遗传学方面的知识和技术,同时也为布里尔教授的实验室做出了贡献。回国之后,她成了分子遗传研究室的主要的学术带头人之一。

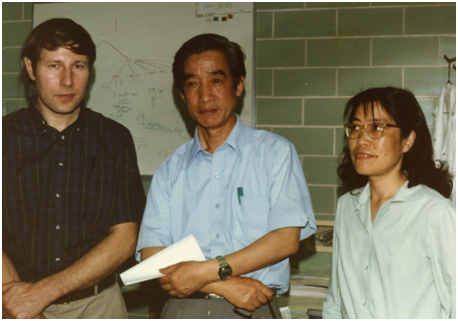

1980年,朱家璧、沈善炯和布里尔(从右至左)在威斯康星大学合影(沈善炯院士提供)

1980年,朱家璧、沈善炯和布里尔(从右至左)在威斯康星大学合影(沈善炯院士提供)

重启与西方的教育交流之初,中国科教部门的一些领导人不熟悉国际惯例,不了解西方国家,尤其是美国的大学奖励学术、向研究生提供大量资助的情况,曾笼统表示费用可以“由我自理”,以至于公派出去的进修人员不但要自付生活费,甚至还要向对方交纳大量实验费用,而这是积贫多年的国家所难以负担的。如何进一步拓展留学渠道,并争取到更多的资助和更长的学习时间?这是需要集思广益的问题。不少国内外的民间人士,尤其是因种种原因阔别祖国30多年、衷心希望为国家做些实事的华裔外籍学者纷纷对此献计献策。

他们提出,与国外联系时,可以不再称中、初级科技人员称为“进修人员”,而一律称“访问学者”(visiting scholar),对接收方的教授也不再称为“导师”,而称“合作教授”。名称变更之后,师生成为同事,学习成为合作,单向获利成为互利互惠,不但可以免除许多费用,还常常可以获得资助。这个惠而不费的建议很快被采纳。

他们还提出,不要再向那些获得了国外资助的进修、留学人员收缴奖、助学金。因为国外的奖、助学金往往比国家给出的公费要高得多,中国的外交部门一度要求那些获得国外资助的人员向使领馆上缴大部分奖、助学金。1978年7月,北京第二外国语大学教师、老舍的女儿舒雨作为首批13位教师之一到民主德国学习语言,得到了德方的资助。据舒雨给方毅的信,除房费外,他们每人每月尚有750马克或更多一些的生活费。按照规定上缴之后,“除了伙食费在200马克内凭发票向使馆实报报销外,零用钱只有23马克(约合人民币20元)”[4]。这给他们的生活和交流带来了极大的不便。他们不敢入乡随俗去酒吧和德国朋友交流,因为买不起啤酒;也不敢接受邀请去德国朋友家吃饭,因为买不起鲜花或小礼物;买包括食品在内的任何小东西他们都索要发票,引得周围的人颇为惊诧,因为德国的很多商店都不提供发票,只应要求提供手写的收据;他们还不得不每月花上三四个整天来仔细核对各种帐目……所有这些都损伤了他们的尊严。有些人躲了起来,不愿意见外人,而这又使得外国朋友认为中国人很孤僻。

这个规定曝光后,遭到威斯康星大学、马普学会、洪堡基金会等外国机构的强烈批评,有的机构还提出要压低或取消对中国留学、进修人员的资助。1979年9月30日,李政道致信方毅:“最近听说国内有文件,要向哥校五位才自中国来的研究生,从哥校给他们的奖学金中扣钱上缴。闻讯后,大为吃惊,难以置信,这是不宜亦不能做的。奖学金并非薪金,给奖学金是有其固定目的的,奖学金的数目,是按在使学生安心研究学习的原则下,依当地适当生活的最低要求,经慎重考虑后,才决定的,是不能再减少的”[5]。

收到方毅转来的舒雨的信和李政道的信后,邓小平于1979年7月6日、10月20日先后两次作出批示:请方毅同志商同有关方面,提出具体的改进办法,迅速组织实行;李政道的意见是对的,请方毅同志召集有关部门讨论,改变现在的不妥的办法。不久,国家果然废止了以往的做法,而获得国外资助的人员因此增加了交流机会,过起了有尊严的生活。

李政道等人还强烈建议,应多派研究生出国留学。虽然进修人员、访问学者有实际经验,能独立开展研究,适应性强,工作上手快,但他们毕竟只是外国教授的客人,不会有很大的学习和工作压力,且年岁已长,早年所打的学术基础不很牢,发展空间有限。还是应该多派更能接受新事物的年轻研究生留学更长的时间并攻读学位。在前述1979年9月30日李政道给方毅的信中,李政道断言:“要真正了解和学习到美国科学工作的内部情况,走研究生的路,可能是唯一的办法。”[6]

鉴于中国尚未开设GRE和TOFEL考试,美国的一流研究生院难以客观地考查、录取中国学生。1980年元月,李政道正式向方毅提出了联合美国部分大学用统一出题、统一招考的方式在中国每年录取约100名物理研究生的计划(简称CUSPEA)。经方毅函复“深为赞同”之后,李政道又同教育部长蒋南翔、中国科学技术大学研究生院院长严济慈多次相互通信,就计划的执行进行各方面的准备工作。李政道亲自与美国50多所大学的物理系联系,得到它们的热情响应。这些大学均表示可对录取的研究生予以资助。1980年5月13日,根据教育部和中国科学院《关于推荐学生参加赴美物理研究生考试的联合通知》,中国科技大学研究生院和北京大学等单位接受委托成立了CUSPEA招考委员会和招生办公室,开始组织相关的考试。1981年2月5日,CUSPEA计划第一轮录取结束,有114名研究生接到包括哈佛大学、耶鲁大学、斯坦福大学、普林斯顿大学、加州大学伯克利分校在内的美国53所大学的录取通知书,而且都被给予了奖学金、助教金或助研金等资助。这批研究生到美国后,学习成绩普遍十分突出,这进一步激发了美国其他大学和其他系科用奖学金接收更多的中国研究生的兴趣。此后,加入CUSPEA计划的美国高校越来越多,最后增至97所,到1988年此项目终止时,共有915名研究生被这个计划录取到美国的76所大学攻读物理学博士学位。当时美国大学的物理系一般每年只招收10—25位研究生,以到国外联合招考这种模式来大量录取留学生,在这些学府的历史上也是空前的。

受李政道启发,多林教授于1981年发起了中美化学研究生计划;丁肇中教授于1982年发起了实验物理研究生培养计划;陈省身教授于1982年倡议并组织实施了赴美数学研究生项目,等等。其中,吴瑞教授发起的中国-美国联合招考生物化学与分子生物学研究生计划(CUSBEA)与CUSPEA计划同样成功。

1981年3月24日,美国康奈尔大学生物化学系主任吴瑞教授与戴碧瑾助理教授联名致信蒋南翔和严济慈,提出设立CUSBEA计划、选拔优秀的中国学生赴美国接受博士训练的想法;同年4月至5月间,两人又联络50多所美国大学,询问它们是否愿意参加CUSBEA计划,有46大学做出了积极的回应。5月15日,教育部正式邀请吴瑞到北京商谈。7月1日,教育部将执行CUSBEA计划的责任委托给北京大学校长、生物化学家张龙翔教授,并决定该项目是中国政府公派留学生计划的一部分。当年12月14日,CUSBEA计划第一轮考试结束,共有58名研究生被录取。从1982年首次派遣到1989年最后一次派遣为止,CUSBEA计划共派出425人。这些人中有很多成为了生命科学领域的国际知名专家,其中,王晓东和袁钧英已经分别当选为美国科学院和美国艺术与科学院的院士。

除了培养出大量优秀的专业人才,CUSPEA计划、CUSBEA计划等的另一个重大贡献是:相关研究生到美国后表现突出,使美国高校对中国大陆留学生形成了良好的印象,从而帮助其他学生,尤其是那些自己联系奖、助学金的研究生打开了到美国求学的大门。

不管是教育部归口管理的公派出国留学名额,还是李政道等人的挑选研究生的计划,其数量均十分有限,对成千上万试图到国外体会发展潮流的青年学生而言,仍无异于杯水车薪。不少出国预备研究生因未能落实国外接受单位而只能等待,并于两三年后不得不转为当年的国内研究生毕业。

1979年10月,在中国科学技术大学研究生院外语教研室主任李佩的支持下,外语教研室美籍教师玛丽(Mary Van de Water)大胆地向科学院的研究生传授了自行向美国大学提出留学申请,争取研究院的奖、助学金,以后依靠奖、助学金完成学业的门道。她还拿出一张去美国留学的申请表,自己用复写纸一张张地抄了200多份,发给有兴趣的学生。为免引起官方的注意,她利用寒假假期特意去香港帮他们投递。当时正是李政道所录取的中国研究生考出佳绩、在美国名声大震的时候,结果一试即灵,不出数月,就有近百名学生申请到了美国多所大学的奖学金或助学金。其中,何晓明仅仅在21天之内,就办妥了入匹兹堡大学的手续。于是一个“自谋出路”的群众运动一轰而起,中国科学院其他的研究生纷纷以这种“自费”方式谋求出国留学。北大、清华等其他高校的学子获悉这个消息后,依葫芦画瓢,也多有成功者。[7]

对于玛丽、李佩等人所造成的既成事实,中国科学院管理留学的官员予以默认,并不阻拦。研究生院副院长彭平还对说李佩和玛丽说:“我已经老了,也没什么可怕的了,你们就这么办吧”[8]。1980年夏天,经相关研究所、中国科学院外事局、中国科学院钱三强副院长等人同意,朱学渊等研究生得以办妥政治审查等多项出国审批手续,成为改革开放后国内第一批成规模的“自费”留学人员。到1982年时,已有数百名中国科学院的研究生通过这个方式得以飘洋过海。

1981年1月,国务院批转教育部、外交部等七个部门《关于自费出国留学的请示》以及《关于自费出国留学的暂行规定》,正式肯定“自费出国留学是培养人才的一条渠道”,“自费留学人员是我国留学人员的组成部分”;在申请自费留学的条件上,只是要求“具有高中或大学文化水平,持有国外亲友负担其出国学习期间全部费用的保证书和入学许可证”;并表示,“我们的政策和工作应放在争取更多的人学成后回国,为社会主义祖国服务这个基点上”[9]。中国科学技术大学研究生院所开启的自费留学潮,就此在全中国磅礴兴起,并很快成为中国最主要的留学方式和渠道,虽然以后还有过一些反复(譬如国务院1982年7月批转的《关于自费出国留学的规定》禁止在校研究生和服务未满两年的高校毕业生自费出国留学,并要求所在单位对申请自费留学人员进行严格的政治审查,“凡发现政治思想反动或道德品质恶劣、以及有违法乱纪行为的人,不得批准出国留学。”[10]),但三十多年来,仍有上百万华夏学子通过这种方式走向世界。

从一个或几个人出国进修需经全体在京国务院领导传阅批准,到一年公费派遣成百上千留学生,再到一年有几万、上十万留学生自费出国,30多年来,中国的留学活动从涓涓细流汇成前所未有的滔滔洪流,而国家也因此而广获高级人才,并得以逐渐溶入国际大家庭。

参考文献:

[1]中国共产党第十一次全国代表大会新闻公报.http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/5089/5103/5275/20010428/454787.html

[2]中国科学院档案馆档案,d146-402号。

[3]田正平主编.中外教育交流史.广东教育出版社.2004年,第1017-1018页.

[4]舒雨同志给方毅同志的信.中国科学院办公厅档案,1979-2-14.

[5]李政道给总理的信.中国科学院办公厅档案,1979-2-14.

[6]李政道给总理的信.中国科学院办公厅档案,1979-2-14.

[7]朱学渊.中科院八百研究生首批自费留学记.http://studyabroad.tigtag.com/experience/25644.shtml

[8] 朱学渊.中科院八百研究生首批自费留学记.http://studyabroad.tigtag.com/experience/25644.shtml

[9]国发[1981]13号文件.

[10]国发[1982]101号文件.